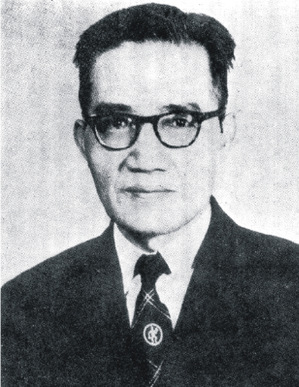

吴有训

吴有训(1897—1977),字正之,江西高安人,中国近代物理学奠基人,科学家,教育家。曾担任中国科协副主席、中国科学院副院长、研究员。1916年入南京高等师范学校学习,1920年6月毕业于数理化部。次年赴美入芝加哥大学,随诺贝尔物理学奖获得者康普顿从事康普顿效应的研究,1925年获博士学位并留校任助教,次年回国筹办江西大学。1927年8月任国立第四中山大学理学院物理系副教授兼系主任。1928年赴清华大学,先后任物理系教授、系主任,理学院院长。吴有训在清华期间,建立了我国最早的近代物理实验室,后又在清华及西南联大建立了金属、无线电、农业、航空、国情普查等五个实验室。1945年10月,吴有训就任中央大学校长。翌年,主持学校迁返南京。接长中大之初,即聘请陈鹤琴、罗尔纲、赵忠尧等知名学者任教,并组建了我国第一个核物理实验室。他提出“政治民主,教授治校,学术自由”三大方针,允许师生自由组织社团,支持同学民主选举学术自治会。1946年,重庆爆发“反对内战、要求团结”的万人大游行,吴有训极力保护青年学生,昂然走在游行队伍之前。“五·二〇” 运动时,他提出“在安定中求进步,在进步中求安定”的口号,规