李叔同先生(1880—1942)是中国近代新文化的先驱,是享誉海内外的卓越文学家、音乐家、美术家、书法家、教育家,是世人公认的奇才、通才。他爱国、爱民,富有激情,作品有强烈的感染力。自1915年至1918年,他担任过南京高等师范学校的图画、音乐课的教师。其后,出家为僧,法号弘一,人称弘一大师。吾辈其生也晚,无缘面聆教诲,但却都唱过他著的歌曲,那美好的词意、乐音,感染和培养了我们一代又一代人。

一

李叔同先生,原籍山西,1880年11月25日出生于天津一官宦富商之家。幼名文涛,号漱筒,又名息霜,字叔同,以字行。乃父李世珍为同治四年进士,官吏部尚书,晚年引退,继承家业,乐布施,人称李善人。先生五岁丧父,母为父亲侧室。先生幼年由母亲、兄长教读经史诗文,并从名家学篆书及治印。少年时即多才多艺,钦佩康梁变法。1899年迁居上海,开始其辉煌的艺术生涯。加入“城南文社”,诗文为同人之冠,出版《李庐诗钟》、《李庐印谱》。与任伯年等设“上海书画公会”,每周出版一张书画报。1901年,入上海南洋公学,就读经济特科班,受业于蔡元培,与黄炎培等同学。1902年,各省补行庚子科乡试,先生应试,不第。1903年,翻译出版《法学门径书》及《国际私法》。1904年,在上海参加京剧《虫八腊庙》和《白水滩》的演出。1905年,为“沪学会”补习科作《祖国歌》。同年3月,母病逝。秋天,东渡日本留学。出国前,出版《国学唱歌集》。

1906年,先生考入东京上野美术学校学习西洋绘画,并到音乐学校学习钢琴和作曲理论。其间,他编辑了从封面到绘画、文章、歌曲全由他一人包办的《音乐小杂志》,内含三首乐歌,即《我的国》、《春郊赛跑》等。同年,先生加入孙中山先生创立的“同盟会”。先生还与同学组织“春柳社”,研究新剧演技。1907年,该社首演《茶花女》,再演《黑奴吁天录》,先生均饰主角。

1910年,先生毕业归国。先后在天津高等工业学堂和直隶模范工业学堂任美术教员。1912年,到上海城东女校教国文和音乐,在沪加入“南社”,被《太平洋报》聘为主笔,并编辑画报副刊。同时,与柳亚子创办文美会,主编《文美杂志》。秋天,报纸停刊。先生赴杭州任浙江两级师范学校音乐美术教员。该校校友会办《白阳》杂志,创刊号封面及全部文字、画页均由先生亲手书写石印。1914年,入“西泠印社”,与金石书画家吴昌硕交往。1915年,成立“乐印社”。1915—1918年,应南京高等师范学校之聘,兼任南高师图画、音乐教师。1916年冬,入杭州虎跑定慧寺,实验断食。1918年,到定慧寺听法,为在家弟子,取名演音,号弘一;7月,入定慧寺出家;9月,到灵隐寺受戒。自此,云游众寺庙,学佛研律,弘扬佛法。1942年,圆寂于福建泉州不二祠养老院晚晴室,享年六十三岁。

二

李叔同先生是近代中国新文化领域,在诗词、绘画、书法、篆刻、音乐、戏剧等方面,开中华灿烂文化之先河的先行者,他将西洋画法传入中国与中国文化融合。他年轻时画过许多木炭素描、油画、水彩画。至今人们仍能看到其木炭素描《少女》、油画《裸女》等作品,被认为有印象派之作风,手法简练而泼辣,色彩鲜明丰富,“近看一塌糊涂,远看栩栩欲活,非有大天才真功力者不能也”。他是在中国第一个开创裸体模特儿写生课的人。他是中国近代中国画、广告画、木刻的始作者。他倡导美育,广泛引进西方艺术思潮和美术流派,在学生中组织西洋画研究会,并撰写了《西洋美术史》、《欧洲文学概观》、《石膏模型用法》等著作,还与作家夏丐尊合编了《木刻版画集》。他不仅大胆引入西方美术,并重视将其技法与中国传统绘画、诗词融合一体。1919年、1929年,他与弟子、画家丰子恺合作的《护生画集》及其续集先后出版,诗画合璧,图文并茂,为世人所称道。

李叔同先生书法之成就为世人所瞩目。他的书法早期脱胎于魏碑,笔势开张,逸宕灵动。后期则自成一体,朴拙圆满,浑若天成。恰如他自我表白的那样:“朽人文字所示者,恬静,冲逸之致也。”人们喜爱他的书法。文学家叶圣陶、夏丐尊如此,鲁迅、郭沫若也如此,都以乞得他的一幅字为无上荣耀。鲁迅通过日本友好人士内山完造先生乞得弘一上人(李叔同)一幅字是“戒定意”三个字,整个布局调和严整。

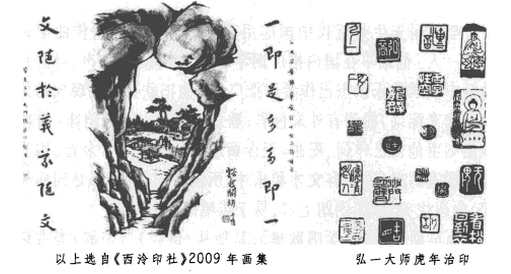

先生之篆刻可谓独树一帜。早年治印从秦汉入手,再攻浙派。三十五岁时,人“西泠印社”。翌年,建“乐石社”,定期雅集,研究编印作品,撰写史料。三十九岁出家前,将平生篆刻作品和藏印悉数赠予“西泠印社”,该社为之筑“印冢”,并立碑以记其事。治印、赏印、论印是李叔同一生之癖好,入佛后仍继续。他的篆刻艺术远追秦汉,近学皖派、浙派及西泠八家和吴熙载等,气息古厚,冲淡质朴,自辟蹊径。他在晚年给友人信中曾提到:“刀尾扁尖而平肩若锥状者,为朽人自意所创。锥形之刀,仅能刻白文,如以铁笔写字也。扁尖形之刀可刻朱文,终不免雕琢之痕,不若以锥形刀刻白文能自然之天趣也。”其篆刻著作,除前述《李庐印谱》外,还有《晚晴空印聚》存世。

先生也是中国话剧运动的首开先河的活动家。他建立的“春柳社”是第一个话剧团体,并演出戏剧。虽犹如星光一闪,但影响很大。对话剧的布景、化妆、灯光等多方面,也作了有益的尝试。

三

李叔同先生是近代中国应用西方乐理用五线谱作曲配词的第一人。他最早在国内推广钢琴和讲西方乐理(和声、对位)。他是中国学堂乐歌杰出作者和推广者。他把欧美一些现成的好曲调拿来配词,曲调有外来色彩,歌词有中国古诗词韵味。有些歌曲则由他自己作词、配曲。至今留下的乐歌有七十余首。因为他有深邃的思想,兼有文才和乐才,所创作的歌曲,都是词曲相配,曲调优美,歌词朗朗上口,易于传唱的。

他早期编的《国学唱歌集》,是他从《诗经》、《楚辞》等古诗词中选出十三篇配以西洋及日本曲调,连同两首昆曲的译谱合集而成,被作为当时中小学教材。他到浙江两级师范学校任教后,优美的湖山景色和宁静的校园条件促使他创作了更多的好歌曲(1927年丰子恺等编《中文名歌五十曲》出版,内收李叔同教曲十三首)。他的歌曲内容广泛,形式多样,分为:爱国歌曲,如《祖国歌》、《我的国》、《哀祖国》、《大中华》;抒情歌曲,如《春游》、《早秋》、《送别》;哲理歌曲,如《落花》、《悲秋》、《月》等等。他还为所教过的一些学校作过校歌。

例1,《我的国》:歌词为,“东海东,波涛万丈红。朝日丽天,云霞齐捧,五洲惟我中央中。二十世纪谁称雄?请看赫赫神明种。我的国,我的国,我的国万岁,万岁,万万岁!昆仑峰,飘渺千寻耸。明月天心,众星环拱,五洲惟我中央中,请看赫赫神明种。我的国,我的国,我的国万岁,万岁,万万岁!”这首歌一再出现在清末民初的唱歌集里。

例2,《送别》:歌词为,“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落。一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”这是李叔同的代表作。多年来,海内外人们爱唱它,被两部电影《早春二月》和《城南旧事》采用为主题曲。其曲调取自美国通俗歌曲作者J.P.奥德威所作《梦见家和母亲》,但李叔同对其中每四小节出现一次切分已删去,显得更干净利落。歌曲原被日本词作家童球溪配词名日《旅愁》,李作了变更。

例3,南京高等师范学校校歌,由创校时的校长江谦作词,李叔同作曲。1999年,南京大学准备2002年百年校庆时,在全国广泛征集校歌,请专家、群众评选,在四首过去的老校歌和新征校歌中,演唱比较,最后,仍选这一首作为南京大学现今之校歌。因为它歌词内涵丰富、意境深远,曲调清新明快,气势磅礴,充分反映了南京大学深厚的文化底蕴和悠远的历史传统(见南大校长陈骏2009年9月23日《新华日报》文《从校歌见南大》)。

由于这些歌曾被广泛传唱,如《祖国歌》、《我的国》等,大大激发了学生的爱国热情,如《送别》等,虽不直接涉及教化,但却陶冶了人们的美好情操。他以音乐来激发人们忧国忧民爱国爱民和热爱自然的感情,以此实现了新音乐的启蒙。

四

李叔同先生以他非凡的文学艺术感染润泽了众人的心灵,同时也直接培育了许多英才。他是一位以人格感化为特点的大教育家。他曾说过:“任杭教职六年,兼任南京高师顾问者二年,及门数千,遍及江浙。英才蔚出,足以承绍家业者,指不胜屈,私心大慰。”这些英才中,后来成为美术家的有丰子恺、潘天寿,成为音乐家的有刘质平、吴梦非,成为作家的有曹聚仁等。

他担任杭州浙江两级师范学校教职时,校内艺术教育气氛特别浓厚,图画、音乐两课最被看重,课程表上的时间并不增多,而课外的练琴声和画图画的身影却充满了校园。因为学生们对李叔同先生非常敬佩,倾心受教。他教课,到课堂时间比学生准。学生犯了错误,从不骂人,过后把学生找到房间,低声下气地开导他,态度的谦虚和尊重,使学生非常感动。所以丰子恺认为先生的教育是“温而厉”的“父亲式”的教育。

先生在教育中首重人格的教育。他将明代刘宗周所著古来贤人嘉德懿行的《人谱》一书摆在案头,告知学生要“先器识而后文艺”,首重人格修养,次重文艺学习,要做一个文艺家,必先做一个好人。后来先生在出家前,将《人谱》送给丰子恺,使丰深受启迪。刘质平也是先生深爱的学生,先生先考察刘对事是否认真、恪守信誉。以后刘生病休学,先生多次写信鼓励他。刘去日本留学,经济困难,先生赠款相助。故浙师校长经亨颐说:“刘质平今以斯立于世,上人之赐也。”

1915年,李叔同先生因南京高等师范学校苦苦要求他就任图画和音乐教师,而接受聘书。但浙师师生又不肯放他离校,他只好在南高师做兼职,每月要坐夜车奔波两地好几次。因他非凡的学识和高尚的德行,被南高师学生称颂为最有权威的老师,实行人格感化的大教育家。他在南高师组织“宁社”,借佛寺展出书画金石。校长江谦赠诗给先生曰:“鸡鸣山下读书堂,廿载金陵梦未息;宁社恣尝蔬简味,当年已接佛陀光。”

五

先生1918年出家为僧,人称弘一大师。从此一心向佛,研究佛经,弘扬佛法。初期,博览广纳,著有《华严集联三百》。继之,以四年时间,精研律学,著成《四分律比丘戒相表记》。晚年,撰述《南山律在家备览略篇》。1929年至厦门,整顿闽南佛学院僧才教育,此后,即长期在闽。其问,弘一大师广游浙闽之开元寺、普陀寺、南山寺等寺庙,讲经弘法。他规定一不迎,二不送,三不请斋。不接受任何人的馈赠或布施,以念佛著经普度众生。被佛门弟子奉为律宗十一代世祖,但他并不排斥贬抑其他佛教宗派。他入佛后,有关抗日及教育之事,并不推辞,他说:“念佛不忘救国,救国不忘念佛。”他曾为厦门第一届运动会作会歌,并在居室门上题额日“殉教室”。

1942年农历八月十五、十六日,大师自觉将不久人世,但仍勉力为众人讲《八大觉经》。随后,为晋江中学学生写中堂百余幅。九月初一,他书写“悲欣交集”一纸交弟子妙莲。初四晚,安详西逝。

李叔同先生——弘一大师,一生为世人留下了咀嚼不尽的精神财富。他是中国绚丽至极归于平淡的典型人物。徐悲鸿先生在先生六十大寿时为他作油画像,并在画上题词,以表敬仰之情。赵朴初先生评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。”

中央大学南京校友会,中央大学校友文选编纂委员会编,南雍骊珠 中央大学名师传略再续,南京大学出版社,2010.06,第120—128页。