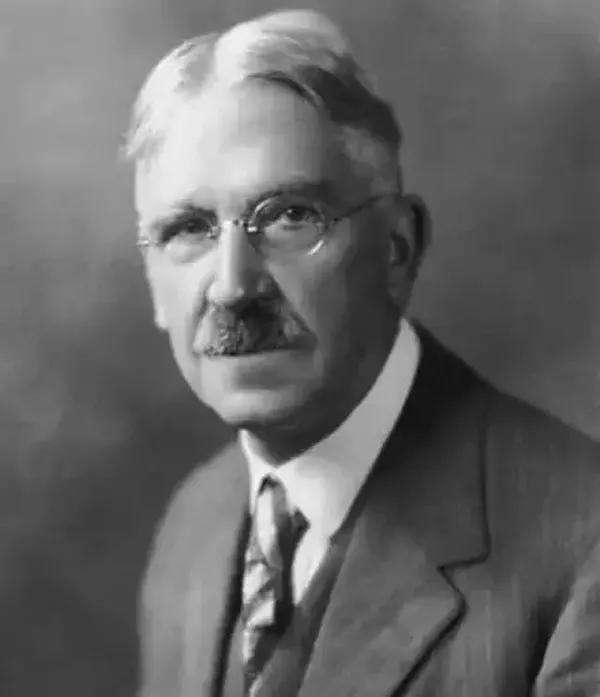

约翰·杜威(John Dewey,1859—1952),美国哲学家、教育家,与皮尔士、詹姆士一起被认为是美国实用主义哲学的重要代表人物。生于美国佛蒙特州,1879年毕业于佛蒙特大学,1884年获约翰·霍普金斯大学哲学博士学位。1884—1888,1890—1894年在美国密歇根大学,1889年在明尼苏达大学教授哲学。1894—1904年在芝加哥大学任哲学系、心理学系和教育系主任。约翰·杜威是实用主义的集大成者,他的着作很多,涉及科学、艺术、宗教伦理、政治、教育、社会学等诸方面,使实用主义成为美国特有的文化现象。1952年6月1日因病去世。

1919—1921:杜威在中国

1919年4月30日午后,28岁的北京大学代表胡适、与胡适同岁的南京高等师范学校代表陶行知、33岁的江苏省教育会代表蒋梦麟和其他几位中国青年学者,终于迎来了发自日本的熊野丸号轮船,欢喜地迎接近60岁的美国哲学家、教育家杜威及其妻子艾丽丝、小女儿露茜。

三天后,杜威在江苏连续两天作了两场《平民主义的教育》演讲,千余青年冒雨赶来,《东方杂志》1919年16卷6号载周由廑所撰文章形容说“听者之众,几于无席可容”。杜威在中国的演讲之旅正式开始。

在江苏做第二场演讲时,恰逢“五四运动”爆发。中国民众“为了建立一个统一而独立的民治国家而进行的斗争的吸引力”,使原本计划在1919年夏天回美国的杜威一家改变了行程,他们决定留在中国,遂向哥伦比亚大学请假一年,得到了学校当局的同意。

一年即将届满时,他们还舍不得离开,经再次申请,又得以延长一年,直到1921年7月24日才由青岛登船,恋恋不舍地挥手作别。

在中国生活的两年两个月零二十四天里,杜威除了教学,还做了大小演讲200多次,足迹遍及当时二十二个省中的十一个:奉天、直隶、山西、山东、江苏、江西、湖北、湖南、浙江、福建、广东。

在中国生活的两年里,杜威是老师,甚至被尊为“西方的孔子”。1919年10月19日晚7时,在中山公园来今雨轩,由教育部、北京大学、尚志学会、新学会为杜威六十岁举办寿宴。会上蔡元培代表北京大学致祝词,在祝词中,蔡元培提及杜威博士与孔子生日时间偶合,他将杜威博士与孔子的学说分别作为西洋新文明与中国大部分文明的代表,比较了两者的异同。异处例如:孔子尊王,博士提倡平民主义;孔子说女子难养,博士说男女平权;孔子说述而不作,博士说创造。两人亦颇多相似之处,例如,以教育论,孔子是中国第一个平民教育家,他的教育破除了阶级区分;孔子以“礼乐射御书数”六艺作为普通学,用德行、政治、言语、文学四科作专门学;孔子针对不同学生应用不同的教育教学方法,是为“因材施教”。可以说,孔子的学说亦重在发展个性、适应社会,提倡经验、试验与思想的并重,这亦是杜威教育思想的主旨。蔡元培认为东西文明的整合是用西洋科学的精神整理中国国故,以产生新义。蔡元培分辨孔子与杜威思想同异及结合中西思想的努力,以及《民国日报》、《申报》、《晨报》等新闻媒介长篇累牍地给公众连载报道杜威演讲全文,是20世纪上半叶中国新文化学人致力于谋求在中西文化的嫁接中孕育文化奇葩的缩影。

在中国的生活里,杜威也做了学生:他体验了这个古老国度里诸多与自己年轻的祖国相异的文化与习俗,并由衷地敬佩中国民众创建共和国的努力和巨大的热情,他不仅从年轻的共和中国得到了社会教育作为社会进步工具重要性的生动证据,甚至根据自己中国之行的经验和新的认识,而对自己关于个人与社会、习性与冲动之关系的著作《人性与行为》大加修改方才付梓。

中国,是杜威除自己的祖国以外,生活时间最长的外乡;中国,也是除了自己的祖国以外,杜威最为关注的国家。在中国的两年,杜威在1914年创刊的《新共和国》和1898年创刊的《亚细亚》两个杂志发表了几十篇文章,向西方介绍中国并为中国辩护。

“杜威在中国”的话题,我们可以赞慕,可以批判,可以平和地了解,但就是无法绕过。

平民主义教育的政治与社会哲学

杜威在华讲演的主题,是民治的政治与社会哲学、科学的实验方法和教育。美国学者基南在《杜威在中国的实验——民国初期的教育改革与政治权力》一书中,将这三者贴切地比喻成一个等边三角形:民治的教育,以科学的实验主义为方法,以创建基于民治哲学的社会为目的,三者之间相辅相成。

教育如何促进民治社会的创建呢?

首先,将公共教育作为“国家”的责任,由国家实施平民教育。杜威在《教育哲学》的演讲中说,教育不是个人的事业,是社会的、公家的和政府的责任,是人类社会进化最有效的一种工具,应由国家实施,政府当承担为公共学校拨款的责任,由此,使曾为特别阶级施行的教育变为普及教育,让每一个平民亦能享受公共教育。

对普及教育的呼唤,追求的是一个国家教育机会的平等。在杜威用民主的理想打破阶级、种族和国家之别时,他谋求的是“一个社会必须给全体成员以平等和宽厚的条件求得知识的机会”。正因为如此,他在中国的演讲中数次呼吁中国发展普及教育以促进平等,且通过教育促进人的自由发展。

其次,教育目的由个人组成的“社会”来制定,从而避免设立一个范围偏狭、排他的、含有敌对性质的国家目的。教育目的包含个人与社会两个维度:教育的个人方面,在于学生成长为主动、独立、活泼、有创造力和判断力的人;教育的社会目的又分为政治与社会生活方面,民治国家的政治教育目的是让学生了解与行使公民的权利,同时使学生获得良好公民的资格,为国家谋公共利益。社会生活方面:做一个良好的邻居或朋友;做一个能与共同生活的同伴彼此做出贡献的人;做一个经济方面生利的、出产的人,不要仅仅做分利的人;做一个好的消费者;做一个良好的创造者或贡献者。

再次,通过将学校建设成一个小型的民治国家,并鼓励学生参与社会共同生活,使学生学习如何行使作为公民的权利并承担公民义务。民治政治是个体权利与集体生活的交互作用,不是非此即彼的哲学,学生与民众可以在社会的共同生活中养成共同协作、服务社会的精神。这是杜威1920年6月在《德谟克拉西的真义》讲演的主旨。

民治,也不仅是政治和社会哲学,还应当成为日常生活本身。杜威建议学校成为民治国的缩影,学生通过成立和参与学校的自治团体,在学校里体验社会生活并了解“责任”和“自由”的意义,使将来的社会真有自治团体产生,使中国可以改变。 他在《美国民治的发展》里热情洋溢地介绍了美国民众在社会生活中得到的公民教育。美国社会团体非常发达,从小孩子到老年人,从小学到大学,从极琐屑的宗旨到极重大的主张,从“旧邮票收集会”到“国德联盟会”,都有自己的“社”与“会”。这种私人自由结合的团体,可以养成国民的组织能力,因为这些“社”与“会”的自由人的自由联合,都需要日常组织和管理,人们就在这样的日常的公共生活里得到训练,养成了习惯,甚至在战时也能体现迅速集结的能力。

这种私人的自由组织往往也是改良社会政治的先锋,许多需要改良的事务,往往先由私立团体试验,功效得以证实后,再由政府施行。美国的幼稚园制度、公共卫生制度都经历了此种过程。在这些社会团体中,美国国民养成了组织的能力,并且得以“向公共的需要上着想,向公共的事业上着力”。

中国也有公所、行会,杜威建议结合中国从“小农经济”过渡到“工厂的经济”时代的特点,审慎地建议改良,利用当时的行会、公所制度,发展各行业的共同生活,并往前进一步,把各行业的公所变成建立民治制度的政治组织单位。这样,公所能管理国家所顾不到的事,而公所制度又不妨碍以行业为单位的自由发展。公共生活成为中国民众习得公民素养的社会教育。杜威由此勾勒出一个由政府与民间协作管理、民间又得以蓬勃发展的中国。

最后,通过教育的科学主义(实验主义)、教育中心的变迁、教育与生活的关联,实现民治的社会理想与个人的自由成长。

实验主义与民治的教育

在杜威看来,面临现实问题时,一派往往主张求现制度本身的道理,趋于保守;一派往往主张抛弃现制度,另制乌托邦。而人类的生活,既不能由完全推翻来解决,又不可由完全保守解决,“过”与“不及”实在是人类通病。他提出第三派解决方法:以科学的实验方法,来解决社会和人生的问题,这就是他广为人知的实用主义哲学主张。

杜威最为鼎鼎大名的中国学生胡适,在自己的口述自传中介绍了老师实验主义的方法和程序,这个方法,也称为反省思维方法:

第一阶段是察觉问题:感觉到一个困惑、疑虑,导致思想者认真去思考。

第二阶段为界定问题:决定疑虑和困惑究在何处。

第三阶段:对问题的解决提出假设,或面临一些“现成的”假设的解决方法任凭选择。

第四阶段:在这些假设中,选择其一作为对困惑和疑虑的可能解决的办法。

第五也是最后阶段,检验在行动中发展而来的假设,把他“大胆”选择的假设,“小心的”证明出来:那是对他的疑虑和困惑最满意的解决。

实验主义的方法运用于教育,杜威名之为反省思维教学,以培养乐于探究的学生。

重温了杜威的实验方法,就能理解他为什么会说北平西山那只屎壳郎的行为是“愚蠢”的了。

那是一个夏日的午后——蒋梦麟写道:

杜威教授、胡适之先生和我三个人在北平西山看到一只屎壳郎正在推着一个小小的泥团上山坡。它先用前腿来推,然后又用后腿,接着又改用边腿。泥团一点一点往上滚,后来不知怎么一来,泥团忽然滚回原地,屎壳郎则紧攀在泥团上翻滚下坡。它又从头做起,重新推着泥团上坡,但是一次接一次地失败。

胡适和蒋梦麟都赞佩屎壳郎有恒心与毅力,杜威却说,它的毅力固然可嘉,它的愚蠢却实在可怜。按照它身边这位摇头感叹的洋哲学家的思维术,一只明智的屎壳郎应该停下来,望着泥团和土坡想一想:我这个方法看来不管用,问题出在哪里呢(察觉问题)?为了把泥团推上坡(界定问题),我还可以有几种可能的方法(提出假设)?嗯,现在选择其中一种,再来试试吧(选择一种假设实验)。

从屎壳郎的故事,我们大约也能推想实验主义哲学对知行问题的主张:经受行动的检验而得到的解决方案,才能成为知识,但只是暂时的知识,放之四海不能皆准,不同的情境需要新的假设和行动的检验。

杜威的反省思维教学迄今仍然影响着美国小学课程,促进美国小学生学习解决问题的思维与步骤。出版学前至小学6年级各科教材的斯考特·福斯曼公司2005年出版的社会研究课“人与地方”教材第45页,指导学生学习“解决问题”:

思考一个你想解决的问题,讨论或将它写下来,应用如下6步骤的计划:1.界定问题;2.更深入地了解这个问题;3.列出能解决问题的所有方法;4.讨论解决问题的最好方法;5.解决问题;6.反思问题得到了多大程度的解决。

“赛先生”(科学)和“德先生”(民主)有什么关联吗?在杜威看来,“赛先生”的实验方法,提供的正是实现“德先生”的途径和手段——民主的目的必须用民主的方法来实现,“一点一点地去改革”,用科学的实验方法指导社会变革,是民主程序的基础,是实现民主的途径和手段。民主的目的,需要政治、工业、教育、一般的文化都成为民主观念的“仆人”,成为民主观念正在进化中的一种体现,并在执行这个任务中,广泛地应用民主的方法,应用协商、说服、交涉、交流、理智协作的方法。他认为,“从理论上讲,民主方法就是通过公开讨论来进行说服,这种公开讨论不仅在立法院里进行,而且在报刊上、私人的谈话中和公共集合场所进行。用选票代替枪弹、用选举权代替鞭打,这乃是用讨论的方法代替压制的方法的意志表现。”他反对暴力革命,理由是暴力的手段只能带来暴力的结果。

他喜爱渐进改良的方法。在中国,杜威发现公共会集的场所很少,他由此坦率地在《德谟克拉西的真义》的讲演中指出:这实在是一个大缺点。他提出用渐进改良的方法逐步解决这个问题:“我们要舆论成熟和分布灵通,不能够立刻就做得到的,要一步一步地做去。讨论问题、希望和计划,一地一地地先行起来,那么,全国的舆论,就不知不觉的都有了。无论什么政客等,造出一种反对的言论,也不怕了。”这种实验的、反省思维的、不追求一揽子的革命式解决(其实革命通常是替代问题,而非解决问题)的改造社会的方法就是杜威在演讲中向着那些热情来听讲演的学生呼唤的:“今天到此听讲的人,学生居多。学生啊!你们以各人的智识,一点一点地去改革,将来一定可以做到我们(吾们)理想中的大改造。”听课的学生中,就有均在20多岁的诸如胡适、陶行知、毛泽东等人。

教育即生活

杜威提出的诸种教育主张,譬如教育的中心需要从教师转移到学生、教育即生活、教育即生长、教育即经验的不断改造、从做中学,亦都在中国的演讲中得以阐发。

将教育的中心从教师转移到学生,杜威名之为一场“如同哥白尼把天体的中心从地球转到太阳那样的革命”。在《平民教育之真谛》的演讲中,杜威提出教育需“以儿童为教学之中心,以儿童为目的,以科目为方法,启发儿童,使之好问难、好研究,有自动之精神,思考之能力,发展其个人之才能,庶将来置身社会,即可应用而谋生”。

以学生为中心的教学,需要教学内容将贴近学生生活经验的内容作为起点,由近及远地教学。杜威举例就如何教授中国的交通来说明:首先让学生了解交通的意思,然后从学生身边的交通研究作为起点,进而研究全省之交通与全国之交通,更进而研究中国历史上的交通水道,例如人工运河历史与开凿时之困难情形、当时之功用,以及在社交日繁、商业兴盛之时运河交通的缺点;学生还可将运河与其他交通工具做比较研究,如先与人力车、马车、骆驼车等比较,进而与汽船、火车、汽车、电车等比较,始知何者为便利,何者为新发明,并可将所得之知识,应用于实际,制造模型,以发展儿童乐于建造的本能,其原理亦在动手操作的过程里得到学习,这时可以研究交通与社会经济各方面之关系,涉及的学科包括历史、地理、国文、经济等。这种教学方法不仅建立了课程内容与儿童生活经验的联结,各课程科目之间也不再像互不关联的密封舱,它们藉由学生生活经验这个媒介产生了紧密关联。这个过程,教育即生活、教育即生长、教育即经验的不断改造、从做中学的诸种思想亦都闪耀其中。

探究与生活相关的问题,其旨趣绝非限于科学探索,还包含增进学生服务社会的精神和能力。中国大陆2001启动的课程改革,增设了包含研究性学习、社会实践、社会服务在内的综合实践活动课程,意也在此。

针对中国教科书为全国通用,杜威建议教科书宜依照各区特殊情形编著,促进学生对社会的理解,并有助于养成其高尚之情操。

尾声

杜威1911年离开中国。1922年11月1日,中国《学制改革案》以大总统名义颁布,史称“壬戌学制”。新学制根据七条原则制定:发挥平民教育精神;注意个性之发展;力图教育普及;注重生活教育;多留伸缩余地,以适应地方情形与需要;顾及国民经济力;兼顾旧制,使改革易于着手。学制第4条亦强调:儿童是教育的中心。1959年夏天,在杜威诞辰100周年之际,胡适在夏威夷大学作了《杜威在中国》的演讲。演讲的最后一段,他介绍了杜威的教育哲学对壬戌学制乃至1923年的新学校课程、1929年修订的课程的影响。

壬戌学制的颁行,正好标志着中国现代教育制度正式确立。