陈衡哲(1890—1976),笔名莎菲(Sophia H. Z. Chen),祖籍湖南衡山,1914年考取清华留美学额后赴美,先后在美国沙瓦女子大学、芝加哥大学学习西洋史、西洋文学,分获学士、硕士学位。

1920年被聘为北京大学教授,讲授西洋史。1920年9月27日与任鸿隽结婚,后任职于商务印书馆、国立东南大学、四川大学。著有短篇小说集《小雨点》、 《衡哲散文集》、《文艺复兴史》、《西洋史》及《一个中国女人的自传》等。建国后任上海市政协委员,1976年去世。她是我国新文化运动中最早的女学者、作家、诗人,也是我国第一位女教授,有“一代才女”之称。

争求女子解放的贤妻良母

1919年5月《新青年》第六卷第五号曾发表陈衡哲的一首诗——《鸟》,诗中这样写道:

我若出了牢笼,

不管他天西地东,

也不管他恶雨狂风,

我定要飞他一个海阔天空!

直飞到精疲力竭,水尽山穷,

我便请那狂风,

把我的羽毛肌骨,

一丝丝的都吹散在自由的空气中!

从中我们不难读出陈衡哲对个性解放和自由追求的强烈渴望。中国的封建制度延续数千年,女子所受的压迫尤为深重,五四运动带来的妇女解放运动的广度和深度都远超前代,陈衡哲就是这一代新女性的杰出代表。但长期以来女性在政治、文化、教育以及社会生活等许多领域上还处于极其卑微的地位,当时的知识女性要想成就一番事业,完成对既定目标的追求,需要付出比男子多几倍的努力和艰辛。

青年陈衡哲曾经抱独身主义,她认为对于一个现代知识女性来说,事业可以成为她生命的中心。陈衡哲坚持独身,直至29岁才与对她始终不渝并不惜三万里赴美求婚的同学任鸿隽订婚。1920年,陈衡哲应北大校长蔡元培的邀请回国成为我国第一个大学女教授后,年三十岁方才完婚。她年轻时拒绝缠足、反抗包办婚姻和力争求学。她没有传统妇女婉约顺从、多愁善感的性格,而有刚强不屈、坚持原则的个性。

“五四”期间,陈衡哲对中国当时存在的社会问题,尤其是妇女问题,寄予了强烈的关注,并发表了许多有思想深度的文章,引起了广泛的注意和讨论,比如《复古与独裁势力下妇女的立场》、《妇女问题的根本谈》等文章,从不同方面谈及妇女与政治、社会、家庭、子女教育的问题。陈衡哲心目中的理想女性是才智与情感全面发展的现代女性,她的妇女观是建立在现代民主主义思想上的妇女观。陈衡哲既把女性看作是与男性同等的人,又能肯定女性不同于男性的生理、心理特质,并把妇女解放定位在“平等的发展个性的机会”上。

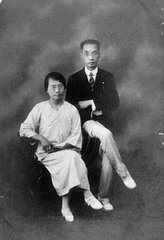

陈衡哲和丈夫任鸿隽

“为了这个男女平等的个性,我们便不得不要求一个女子发展个性的平等机会,一个在教育上,环境上,以及职业上的平等机会。”“我并不是相信女权高于一切者,我也不相信智愚贤不肖的分类,是可以用一个简单的性别作为标准的;故我不愿把男子看成妇女的敌人。”“并不是说,每一个女子都须受到与男子同样的教育,或做同样的事业。我们不要求这类数学式的平等。我们所要求的是一个与男子平等的发展个性的机会。”(《衡哲散文集•复古与独裁势力下妇女的立场》)陈衡哲对于“贤妻良母”的观念有这样的理解:家庭的事业是可敬的,虽然家务辛劳,牺牲很大,但做贤妻良母的人,都是无名英雄。她以为母职是一件神圣和特殊的事业,所以为人母、为人妻的,应当尽力去做一个贤妻良母,并由自己做模范,以培养儿童的人格。女性在服务家庭的同时,也能发展个人事业。因为“凡是靠了体力及智力所做的有目的和有成绩的工作,都可称为职业”,“贤妻良母的责任,不比任何职业为卑贱”(《衡哲散文集•妇女与职业》)。她在散文《女子教育的根本问题》中对女子教育给予了很高的评价。她说女子教育是“几千年来奴性的铲除”,“是独立人格的教育”,是“帮助她们能自己解放自己,从牢笼中跳出来,光明磊落、堂堂正正做人”。她认为“一个真正解放了的女子,必是受过相当教育,明了世界大势,有充分的常识,独立的能力,与自尊的人格的”。

陈衡哲和丈夫任鸿隽

陈衡哲不单在文章中指明中国妇女解放的必要和途径,更以身作则。上个世纪三十年代后期,陈衡哲正当事业辉煌之际,她却毅然辞去教职,为的是从社会生活中抽身出去,做一位全职母亲,专心教育三个孩子。据说,她当年做出这个决定,与胡适的女儿素斐不幸染病夭折有很大的关系,她突然醒悟到:“母亲是文化的基础,精微的母职是无人代替的……当家庭职业和社会职业不能得兼时,则宁舍社会而专心于家庭可也。”这话出自一位“五•四”时期功成名就的女作家和女学者口中,与“推动摇篮的手即是推动世界的手”出自一代天骄拿破仑之口,同样耐人寻味。

我们可以看到,中国的现代知识女性从陈衡哲那一代起就是尽力兼顾社会角色与贤妻良母的责任的。

坚贞不渝的爱国者

作为一个生长于近代中国的知识分子,陈衡哲和同时代人一样受到传统文化的熏陶,经受离乱之苦,目睹外国的先进。她有着炽热的爱国情怀和改造社会的愿望。1923年,陈衡哲在写给胡适的一封信中曾说:“我所能努力的,是借了文艺思想来尽我改造社会心理的一份责任。”正是抱着“改造社会心理”这一明确的功利目的,陈衡哲以其特有的目光关照社会、过滤人生,进行文艺创作。

在国难当头之际,陈衡哲所关心的光是一些具体而迫切的社会问题,而且在思考更深入、关乎民族长远命运的大问题。1935年6月,她写了《我们走的是哪一条路?》,认为应该走的是“内在的预备”,“即是在大难当前的时期中,每一个人都应该咬着牙齿,先把自己的身体培植得受得起磨折的程度。然后再把自己造成一个有用的专门人才,各在各的本分之内,把能力与知识弄得充充实实的,听候国家的征求与使用。但最基本的预备却是在人格的一方面。俗语说的,‘真金不怕火烧’;故一个有气节的民族是不但不会畏惧外来的侵凌,并且还能利用它,使它的磨折成为一个身心交织的火洗礼,然后再从那灰烬之中,去淘出那愈烧愈坚的真金来”。

1935年,中央军入川,此前四川一直为地方军人控制的局面被打破,开始了地方中央化的过程。作为这一政策的一部分,陈衡哲的丈夫任鸿隽受命于1935年8月—1937年6月担任国立四川大学校长。任先生夫妇正是为了建设未来的民族复兴大后方才到僻远的四川去工作的。入川后,陈衡哲在四川大学教授西洋史。她以为,当时四川的大症结“其实还在政治和社会意识的方面”,对此,她说,政治的改造并不在我们的权力之内, 暂且不说;社会意识的改造却能说不是教育界的责任吗?陈衡哲并不是只说或是只写不做的。到成都后,时时有青年给她写信求见,除了生病,她从不拒绝他们。

“九一八”事变后,陈衡哲多次撰文揭露日本侵略者的罪行和阴谋,阐述“多难兴邦”的哲理。在当时政局动荡不安之际,陈衡哲夫妇却选择留在国内,因为他们立志为国家效力,舍不得离开这块土地与同胞,认为国家正处于危机关头,每个国民都应该牺牲奉献,贡献一己所能。“假若我们能把自己的种种享乐,放到一个角落里去,把国家与人道,移置到我们生命的中心点来,我们便将立刻感到一种恬淡静寂的味道,觉得身心自由,不为物驭了。”(《衡哲散文集•清华大学与国耻》)。

一代才女陈衡哲,她的创作在中国近现代文学史、史学史上都具有开创性的意义,她更是新时期女子解放的先驱。是历史上的第一位女教授。

节选自《北大的才女们•陈衡哲——中国第一位女教授》,北京大学出版社2009年7月第1版